Zurück aus der Schweiz, nach zwei Tagen voll neuer Eindrücke,

Gespräche, Ideen - unterwegs mit Kollegen der Gewerkschaft Unia in

Zürich. Keine politische Bewegung hat mich so beeindruckt, seit ich 1994

bei den Zapatisten in Mexiko war.

Nicht Solidarnosc, nicht Attac, nicht die spanische CGT, nicht Occupy xy.

7. September 2013

10. Juli 2013

Tagelang kämpfe ich mit dem Material,

quäle mich herum mit meinen Notizen, Audiomitschnitten, Unterlagen.

Was für ein langweiliges, inkohärentes, undramatisches Zeug! Tage später

gibt es dann tatsächlich einen Text, und ich denke: Oha, das kann man

ja lesen. Das hat aber einer mit leichter Hand geschrieben.

Dann kann ich ja mal 'ne Runde in der Havel schwimmen gehen.

30. April 2013

Unabhängig in der Lausitz

Auf eigene Faust: Ehemaliger Bundesrichter Wolfgang Neskovic tritt

in Südbrandenburg als Einzelbewerber für Bundestagswahl an. Er braucht

rund 30 000 Stimmen

Von Jörn Boewe, junge Welt, 30. April 2013

»Zweimal bin ich als parteiloser Kandidat für die Partei Die Linke angetreten«, sagt Neskovic. Er sitzt in seinem Büro, Unter den Linden 50, immer noch auf demselben Flur wie seine ehemaligen Fraktionskollegen. »Ein drittes Mal werde ich dies nicht tun.« Wer meint, daß hier jemand seinen Rückzug aus der Politik einläutet, liegt falsch. Das Gegenteil ist der Fall: Wolfgang Neskovic will es noch mal wissen. Im Herbst wird er im Wahlkreis Cottbus-Spree-Neiße als unabhängiger Kandidat zur Bundestagswahl antreten.

Von Jörn Boewe, junge Welt, 30. April 2013

»Zweimal bin ich als parteiloser Kandidat für die Partei Die Linke angetreten«, sagt Neskovic. Er sitzt in seinem Büro, Unter den Linden 50, immer noch auf demselben Flur wie seine ehemaligen Fraktionskollegen. »Ein drittes Mal werde ich dies nicht tun.« Wer meint, daß hier jemand seinen Rückzug aus der Politik einläutet, liegt falsch. Das Gegenteil ist der Fall: Wolfgang Neskovic will es noch mal wissen. Im Herbst wird er im Wahlkreis Cottbus-Spree-Neiße als unabhängiger Kandidat zur Bundestagswahl antreten.

|

| Bis 2040 raus aus der Braunkohle: Wolfgang Neskovic vor dem Kraftwerk Jänschwalde des schwedischen Vattenfall-Konzerns |

6. März 2013

Der Luxus der Demotorisierung

Von Kratzeburg nach Fürstenberg. Mit dem Kajak durch die Havelquellseen. Der beste Kanutrail im wilden Osten

Von Jörn Boewe, junge Welt, Reisebeilage 6. März 2013

Ich habe ein Boot, das in einen Rucksack paßt. Kein Witz. Der Semperit-Zander ist ein Schlauchkajak aus Hypalon, dem Material, aus dem Rettungsinseln für den Hochseeeinsatz gefertigt werden. Seine drei Luftkammern machen es praktisch unsinkbar. Es wurde bis Mitte der 80er Jahre in Österreich produziert. Mit seinen zwölf Kilogramm kann man das Boot zwar nicht auf längeren Fußmärschen, problemlos aber in öffentlichen Verkehrsmitteln mitführen.

Ich fuhr mit der Regionalbahn über Neustrelitz nach Kratzeburg, der nördlichsten Einsetzstelle am Oberlauf der Havel. Keine Menschenseele außer mir stieg an diesem von Gott und DB Station&Service verlassenen Haltepunkt aus. Ich hatte das Nordufer des Käbelicksees ganz für mich allein. Es war gegen zehn Uhr vormittags, als ich startklar war. Der Wind blies mit Stärke vier bis fünf aus Nordwest, und auf meiner Pharus-Gewässerkarte hieß es an dieser Stelle: »Vorsicht vor Westwinden!«

Im Kabbelwasser

Ich hielt Richtung Südwest, so daß ich die Wellen schräg von steuerbord nahm. Ich kam gut voran. Das beladene Boot lief besser, als ich erwartet hatte, aber es kippelte und schaukelte nicht schlecht, und ich nahm eine Menge Spritzwasser auf. Warum der Käbelicksee Käbelicksee hieß, wurde mir jetzt klar: käbbelig, kabbelig, kippelig. Fast eine Stunde kämpfte ich mit Wind und Wellen, dann erreichte ich glücklich die Landzunge am Südende des Sees. Dahinter wurde es ruhiger. Fische sprangen, Wildgänse zogen, Rehe grasten am Ufer. Dann hatte ich die Einfahrt ins Havelfließ erreicht.

Am Jamelsee zog ich mein Boot auf den Strand. In einem kleinen Krimskramladen checkte ich ein. »Wollen Sie Brötchen für morgen früh bestellen?« fragte die junge Frau hinterm Tresen. »Gut«, sagte ich und füllte mein Meldeformular aus. »Wie ist das, wenn ich mal spät komme, und Sie sind überfüllt – schicken Sie mich dann wieder weg?« »Alleinwanderer und Familien nehmen wir immer auf«, sagte sie. »Aber es gibt Gruppen, die passen einfach nicht hierher. Die kommen hier besoffen an. Die hören Sie schon kilometerweit. Die Sorte schicken wir stets weiter.«

Camping-Multi

Die Tourismushölle liegt an der mecklenburg-vorpommerschen Ostseeküste, schreibt Wiglaf Droste, doch in Wahrheit ist die Tourismushölle wie alle Höllen leider dezentral. Der Campingplatz Woblitzsee, oder korrekt, der »Camping- und Ferienpark Havelberge« wird von einem Investor mit dem Tarnnamen »Haveltourist GmbH & Co. KG« betrieben. Der seinerseits gehört zur Leading Campings Group, der »most powerful group des europäischen Spitzencamping«, einem Multi mit acht Millionen Übernachtungen und 150 Millionen Euro Jahresumsatz. »Europaweit rund 2300 freundliche, geschulte Mitarbeiter« müssen alberne Uniformen und ein angecoachtes Servicelächeln zur Schau tragen.

In dieser zweiten Nacht tat mir alles weh. Ich wußte kaum, wie ich liegen sollte, in meinem Ein-Mann-Kuppelzelt am Ufer der Campinghölle mit Megabiergarten und Diskobeschallung. Doch am Morgen schien wieder die Sonne, die Wellen glitzerten wie auf Coopers Glimmerglassee im Band eins der Lederstrumpferzählungen. Ich packte meine Sachen, sprang nochmal in den See und legte ab.

Es wurde eine lange Etappe, bis am Ende des langgestreckten Großen Priepertsees der schmale, abgewinkelte Ellbogensee auftauchte, von dessen Ufer mich ein kleiner Zeltplatz anlachte. Nicht so hübsch verträumt wie der am Hexenwäldchen mit der Kanustation Blankenförde, aber viel humaner als die Tourismusfabrik am Woblitzsee. Kaum hatte ich mein Zelt aufgebaut, fing es an zu regnen. Am nächsten Morgen stand ich um sieben auf, breitete meine Sachen auf einem sonnigen Fleck auf der Böschung aus. Ich schwamm eine Runde und frühstückte. Gegen halb neun legte ich ab.

Dunstschwaden lagen wie Spinnweb über der spiegelglatten Oberfläche. Lautlos glitt ich am Kahn eines Anglers vorbei, und gerade als ich ihn passierte, hatte er einen Biß. Ich ließ mein Kajak beidrehen und langsam abdriften. Bevor ich sehen konnte, wer gewonnen hatte, verschwand ich im Dunst.

Durchgeschleust

Auf der letzten Etappe kam ich gut voran. Gegen halb elf erreichte ich die Schleuse Steinhavelmühle. Eine Stunde später kam der Röblinsee bei Fürstenberg in Sicht, der größte der drei Seen, die die Stadt von Osten, Westen und Süden umschließen. Käbelicksee, Granziner See, Schulzensee, Pagelsee, Zotzensee, Jäthensee, Jamelsee, Görtowsee, Zierzsee, Useriner See, Großer Labussee, Woblitzsee, Drewensee, Finowsee, Wangnitzsee, Großer Priepertsee, Ellbogensee, Ziernsee, Menowsee, Röblinsee – zwanzig Seen in vier Tagen. Der Zivilisation zu entkommen, war mir nur für wenige Stunden gelungen, im nördlichen Teil und der Kernzone des Nationalparks und am Sonntag morgen zwischen Ellbogensee und Steinhavel, bevor die verkaterten Motorbootsführer ihre Maschinen anwarfen. Jetzt war ich kurz vorm Ziel.

Am Campingplatz am Nordufer ging ich an Land, ließ die Luft aus dem dreißig Jahre alten Kajak, das in vier Tagen kein bißchen davon verloren hatte, bezahlte fünfzig Cent Aussetzgebühr und trug mein Gepäck zur Station. Der vielgenutzte Bahnhof am Streckenkilometer 78,0 der Preußischen Nordbahn löst sich in seine Bestandteile auf. »Geschlossen wegen Vandalismusschäden«, hat die DB Station&Service AG an die Tür geschrieben. Ich ging also um die Bahnhofshalle herum, um auf den Bahnsteig zu gelangen, wo ein DB-Ingenieur am Fahrkartenautomaten herumschraubte. »Dit wird hier nischt mehr«, stellte er fachmännisch klar.

Der Regionalexpreß 5 aus Rostock fuhr ein. Der Zug war gut besetzt. Ich fand Platz auf einer Treppe. Im Zwischendeck reiste ein Dreivierteldutzend nordostdeutscher Supermarktverkäuferinnen, die sich mit warmem Wodka und »kleinem Feigling« bei Laune hielten. In Oranienburg sprang ich aus dem Zug. Ein Schaffner war nicht gekommen. Zehn Euro gespart. Falls das die neue Freundlichkeitsoffensive der Deutschen Bahn AG ist, nehme ich alles zurück, was ich je über die Großtuerei dieses Ladens geschrieben habe.

www.hexenwaeldchen.de

www.kanubasis-blankenfoerde.de

Von Jörn Boewe, junge Welt, Reisebeilage 6. März 2013

Ich habe ein Boot, das in einen Rucksack paßt. Kein Witz. Der Semperit-Zander ist ein Schlauchkajak aus Hypalon, dem Material, aus dem Rettungsinseln für den Hochseeeinsatz gefertigt werden. Seine drei Luftkammern machen es praktisch unsinkbar. Es wurde bis Mitte der 80er Jahre in Österreich produziert. Mit seinen zwölf Kilogramm kann man das Boot zwar nicht auf längeren Fußmärschen, problemlos aber in öffentlichen Verkehrsmitteln mitführen.

Ich fuhr mit der Regionalbahn über Neustrelitz nach Kratzeburg, der nördlichsten Einsetzstelle am Oberlauf der Havel. Keine Menschenseele außer mir stieg an diesem von Gott und DB Station&Service verlassenen Haltepunkt aus. Ich hatte das Nordufer des Käbelicksees ganz für mich allein. Es war gegen zehn Uhr vormittags, als ich startklar war. Der Wind blies mit Stärke vier bis fünf aus Nordwest, und auf meiner Pharus-Gewässerkarte hieß es an dieser Stelle: »Vorsicht vor Westwinden!«

Im Kabbelwasser

Ich hielt Richtung Südwest, so daß ich die Wellen schräg von steuerbord nahm. Ich kam gut voran. Das beladene Boot lief besser, als ich erwartet hatte, aber es kippelte und schaukelte nicht schlecht, und ich nahm eine Menge Spritzwasser auf. Warum der Käbelicksee Käbelicksee hieß, wurde mir jetzt klar: käbbelig, kabbelig, kippelig. Fast eine Stunde kämpfte ich mit Wind und Wellen, dann erreichte ich glücklich die Landzunge am Südende des Sees. Dahinter wurde es ruhiger. Fische sprangen, Wildgänse zogen, Rehe grasten am Ufer. Dann hatte ich die Einfahrt ins Havelfließ erreicht.

Am Jamelsee zog ich mein Boot auf den Strand. In einem kleinen Krimskramladen checkte ich ein. »Wollen Sie Brötchen für morgen früh bestellen?« fragte die junge Frau hinterm Tresen. »Gut«, sagte ich und füllte mein Meldeformular aus. »Wie ist das, wenn ich mal spät komme, und Sie sind überfüllt – schicken Sie mich dann wieder weg?« »Alleinwanderer und Familien nehmen wir immer auf«, sagte sie. »Aber es gibt Gruppen, die passen einfach nicht hierher. Die kommen hier besoffen an. Die hören Sie schon kilometerweit. Die Sorte schicken wir stets weiter.«

Camping-Multi

Die Tourismushölle liegt an der mecklenburg-vorpommerschen Ostseeküste, schreibt Wiglaf Droste, doch in Wahrheit ist die Tourismushölle wie alle Höllen leider dezentral. Der Campingplatz Woblitzsee, oder korrekt, der »Camping- und Ferienpark Havelberge« wird von einem Investor mit dem Tarnnamen »Haveltourist GmbH & Co. KG« betrieben. Der seinerseits gehört zur Leading Campings Group, der »most powerful group des europäischen Spitzencamping«, einem Multi mit acht Millionen Übernachtungen und 150 Millionen Euro Jahresumsatz. »Europaweit rund 2300 freundliche, geschulte Mitarbeiter« müssen alberne Uniformen und ein angecoachtes Servicelächeln zur Schau tragen.

In dieser zweiten Nacht tat mir alles weh. Ich wußte kaum, wie ich liegen sollte, in meinem Ein-Mann-Kuppelzelt am Ufer der Campinghölle mit Megabiergarten und Diskobeschallung. Doch am Morgen schien wieder die Sonne, die Wellen glitzerten wie auf Coopers Glimmerglassee im Band eins der Lederstrumpferzählungen. Ich packte meine Sachen, sprang nochmal in den See und legte ab.

Es wurde eine lange Etappe, bis am Ende des langgestreckten Großen Priepertsees der schmale, abgewinkelte Ellbogensee auftauchte, von dessen Ufer mich ein kleiner Zeltplatz anlachte. Nicht so hübsch verträumt wie der am Hexenwäldchen mit der Kanustation Blankenförde, aber viel humaner als die Tourismusfabrik am Woblitzsee. Kaum hatte ich mein Zelt aufgebaut, fing es an zu regnen. Am nächsten Morgen stand ich um sieben auf, breitete meine Sachen auf einem sonnigen Fleck auf der Böschung aus. Ich schwamm eine Runde und frühstückte. Gegen halb neun legte ich ab.

Dunstschwaden lagen wie Spinnweb über der spiegelglatten Oberfläche. Lautlos glitt ich am Kahn eines Anglers vorbei, und gerade als ich ihn passierte, hatte er einen Biß. Ich ließ mein Kajak beidrehen und langsam abdriften. Bevor ich sehen konnte, wer gewonnen hatte, verschwand ich im Dunst.

Durchgeschleust

Auf der letzten Etappe kam ich gut voran. Gegen halb elf erreichte ich die Schleuse Steinhavelmühle. Eine Stunde später kam der Röblinsee bei Fürstenberg in Sicht, der größte der drei Seen, die die Stadt von Osten, Westen und Süden umschließen. Käbelicksee, Granziner See, Schulzensee, Pagelsee, Zotzensee, Jäthensee, Jamelsee, Görtowsee, Zierzsee, Useriner See, Großer Labussee, Woblitzsee, Drewensee, Finowsee, Wangnitzsee, Großer Priepertsee, Ellbogensee, Ziernsee, Menowsee, Röblinsee – zwanzig Seen in vier Tagen. Der Zivilisation zu entkommen, war mir nur für wenige Stunden gelungen, im nördlichen Teil und der Kernzone des Nationalparks und am Sonntag morgen zwischen Ellbogensee und Steinhavel, bevor die verkaterten Motorbootsführer ihre Maschinen anwarfen. Jetzt war ich kurz vorm Ziel.

Am Campingplatz am Nordufer ging ich an Land, ließ die Luft aus dem dreißig Jahre alten Kajak, das in vier Tagen kein bißchen davon verloren hatte, bezahlte fünfzig Cent Aussetzgebühr und trug mein Gepäck zur Station. Der vielgenutzte Bahnhof am Streckenkilometer 78,0 der Preußischen Nordbahn löst sich in seine Bestandteile auf. »Geschlossen wegen Vandalismusschäden«, hat die DB Station&Service AG an die Tür geschrieben. Ich ging also um die Bahnhofshalle herum, um auf den Bahnsteig zu gelangen, wo ein DB-Ingenieur am Fahrkartenautomaten herumschraubte. »Dit wird hier nischt mehr«, stellte er fachmännisch klar.

Der Regionalexpreß 5 aus Rostock fuhr ein. Der Zug war gut besetzt. Ich fand Platz auf einer Treppe. Im Zwischendeck reiste ein Dreivierteldutzend nordostdeutscher Supermarktverkäuferinnen, die sich mit warmem Wodka und »kleinem Feigling« bei Laune hielten. In Oranienburg sprang ich aus dem Zug. Ein Schaffner war nicht gekommen. Zehn Euro gespart. Falls das die neue Freundlichkeitsoffensive der Deutschen Bahn AG ist, nehme ich alles zurück, was ich je über die Großtuerei dieses Ladens geschrieben habe.

www.hexenwaeldchen.de

www.kanubasis-blankenfoerde.de

30. Januar 2013

Erster Schritt auf schwierigem Gelände ...

... ist der Titel einer Reportage von Johannes Schulten und mir in der neuen Metallzeitung

(S. 10/11). Es geht um die Gründung eines Betriebsrates in einer

kleinen Zulieferfabrik der Solarbranche in der Uckermark in

Nordostbrandenburg, der Gegend mit der höchsten Arbeitslosigkeit in der

Bundesrepublik Deutschland.

Ich freue mich, mal wieder etwas für die IG Metall zu machen. Ohne daß ich dieser Organisation angehöre, gibt es doch eine Kontinuität, die sich durch die letzten anderthalb Jahrzehnte zieht: Sie beginnt spätestens im Jahr 2000, als ich auf Seminaren der IG-Metall-Jugend über Rassismus, Neofaschismus und die obskure Rolle von Verfassungsschutzspitzeln im militanten Rechtsextremismus referierte. Einer der bewegendsten Momente war, als ich vor ziemlich genau zehn Jahren mit dem phantastischen Kameramann René Dame von Diesel&Dünger und dem großartigen Cutter Lucian Busse eine kleine, leider fragmentarisch gebliebene Filmdokumentation über den Versuch der Metallarbeitergewerkschaft drehte, die 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland durchzusetzen. Und Namen wie Samsung, Opel, Francotyp Postalia, Volkswerft Stralsund, First Solar, EKO Stahl, Repower ziehen sich durch die Zeitungsspalten, die ich in den letzten 20 Jahren vollgeschrieben habe.Na ja, und irgendwie paßt es ja auch ganz gut, daß die Wissenschaftsstiftung der IG Metall, die Otto-Brenner-Stiftung, Schulten und mir im vergangenen Herbst ein Recherchestipendium vermacht hat.

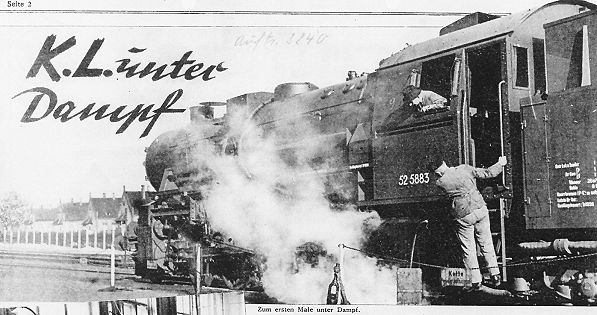

Es gibt aber noch eine andere Geschichte. Sie klingt vielleicht ein bißchen weit hergeholt, aber sie ist es nicht. Die Männer in unserer Familie haben immer Maschinen gebaut. Das geht mindestens drei Generationen zurück. Wir waren schon IG Metall, als die noch Deutscher Metallarbeiter-Verband hieß. Ich bin der erste seit dem Bau der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn, der mal was anderes ausprobiert. Es hatte sicher auch damit zu tun, daß Vater der erste war, der die Möglichkeit hatte zu studieren - Maschinenbauingenieur, was sonst. Für Großvater und Urgroßvater war mit dem Meister Schluß, das war damals eben so. Die Klassenschranken waren noch robust. Aus Gußeisen, sozusagen. Heute sind sie wahrscheinlich aus atmungsaktiver und hochelastischer Multifunktionsmikrofaser.

Wir haben 'ne Menge gebaut in hundertfünfzig Jahren, aber viel Reichtum für uns haben wir nicht anhäufen können. Wenn wir keinen finden, der uns unsere Geschicklichkeit abkauft, wissen wir nicht, wie wir nächsten Monat unsere Rechnungen bezahlen sollen. Und doch haben wir etwas gelernt. Wir sind ins Theater gegangen, wir haben studiert, wir lesen Bücher, und manchmal schreiben wir sogar welche. Wir haben Bewußtsein. Da kann man sich zwar nichts für kaufen, aber man kann uns auch nicht mehr so leicht für dumm verkaufen. Es war ein langer Weg, und wir wissen, daß man uns nichts geschenkt hat. Auch wenn uns immer noch ab und an irgendein hergelaufener Parteisekretär das Gegenteil weismachen will.

Ich freue mich, mal wieder etwas für die IG Metall zu machen. Ohne daß ich dieser Organisation angehöre, gibt es doch eine Kontinuität, die sich durch die letzten anderthalb Jahrzehnte zieht: Sie beginnt spätestens im Jahr 2000, als ich auf Seminaren der IG-Metall-Jugend über Rassismus, Neofaschismus und die obskure Rolle von Verfassungsschutzspitzeln im militanten Rechtsextremismus referierte. Einer der bewegendsten Momente war, als ich vor ziemlich genau zehn Jahren mit dem phantastischen Kameramann René Dame von Diesel&Dünger und dem großartigen Cutter Lucian Busse eine kleine, leider fragmentarisch gebliebene Filmdokumentation über den Versuch der Metallarbeitergewerkschaft drehte, die 35-Stunden-Woche in Ostdeutschland durchzusetzen. Und Namen wie Samsung, Opel, Francotyp Postalia, Volkswerft Stralsund, First Solar, EKO Stahl, Repower ziehen sich durch die Zeitungsspalten, die ich in den letzten 20 Jahren vollgeschrieben habe.Na ja, und irgendwie paßt es ja auch ganz gut, daß die Wissenschaftsstiftung der IG Metall, die Otto-Brenner-Stiftung, Schulten und mir im vergangenen Herbst ein Recherchestipendium vermacht hat.

Es gibt aber noch eine andere Geschichte. Sie klingt vielleicht ein bißchen weit hergeholt, aber sie ist es nicht. Die Männer in unserer Familie haben immer Maschinen gebaut. Das geht mindestens drei Generationen zurück. Wir waren schon IG Metall, als die noch Deutscher Metallarbeiter-Verband hieß. Ich bin der erste seit dem Bau der Niederschlesisch-Märkischen Eisenbahn, der mal was anderes ausprobiert. Es hatte sicher auch damit zu tun, daß Vater der erste war, der die Möglichkeit hatte zu studieren - Maschinenbauingenieur, was sonst. Für Großvater und Urgroßvater war mit dem Meister Schluß, das war damals eben so. Die Klassenschranken waren noch robust. Aus Gußeisen, sozusagen. Heute sind sie wahrscheinlich aus atmungsaktiver und hochelastischer Multifunktionsmikrofaser.

Wir haben 'ne Menge gebaut in hundertfünfzig Jahren, aber viel Reichtum für uns haben wir nicht anhäufen können. Wenn wir keinen finden, der uns unsere Geschicklichkeit abkauft, wissen wir nicht, wie wir nächsten Monat unsere Rechnungen bezahlen sollen. Und doch haben wir etwas gelernt. Wir sind ins Theater gegangen, wir haben studiert, wir lesen Bücher, und manchmal schreiben wir sogar welche. Wir haben Bewußtsein. Da kann man sich zwar nichts für kaufen, aber man kann uns auch nicht mehr so leicht für dumm verkaufen. Es war ein langer Weg, und wir wissen, daß man uns nichts geschenkt hat. Auch wenn uns immer noch ab und an irgendein hergelaufener Parteisekretär das Gegenteil weismachen will.